校園事件處理會議,簡稱校事會議,現今造成教育界人心惶惶。全教總114年5月進行線上意見調查,發現超過8成的老師,任教學校開過校事會議。當學校變得像法院,家長投訴、議員關切,學校動不動就召開校事會議,老師們該如何自保?

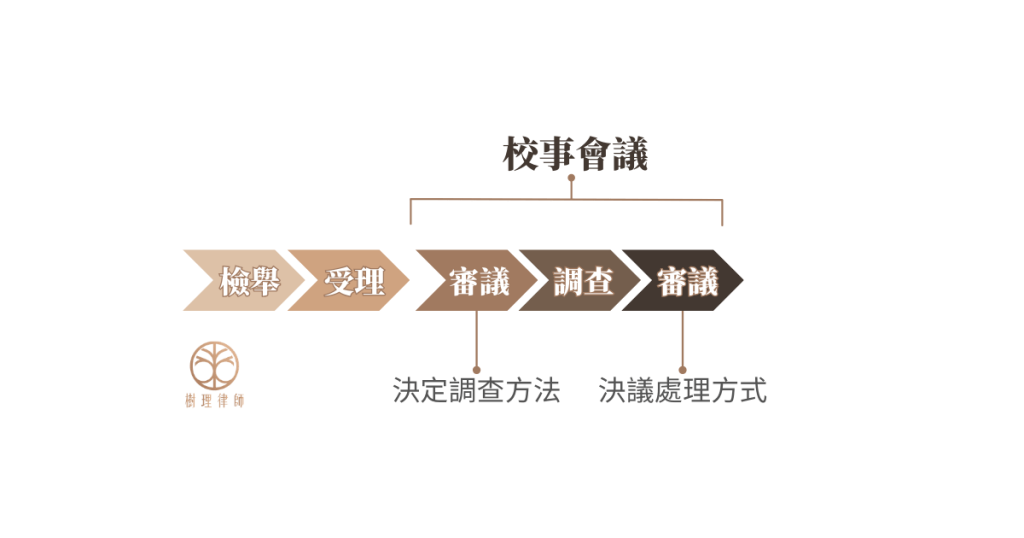

一、校事會議整體流程

(一)受理檢舉,召開校事會議進行調查

得知自己被校事會議調查時,老師通常是沒頭沒尾的收到一紙開會通知,上面寫著:「114學年度第X次校事會議調查訪談……因應X年X月X日1999檢舉……」,因此大家印象中的校事會議,就與「調查」劃上等號,實際上完整的校事會議的啟動是從「檢舉」開始,學校決定「受理」之後,就必須在7個工作天內召開校事會議,此次會議要決定調查方法,程度輕微的,學校可以自行調查,程度嚴重的,就必須組成「調查小組」,經過調查完成「調查報告」後,再提校事會議審議,決議後續的處理方式。

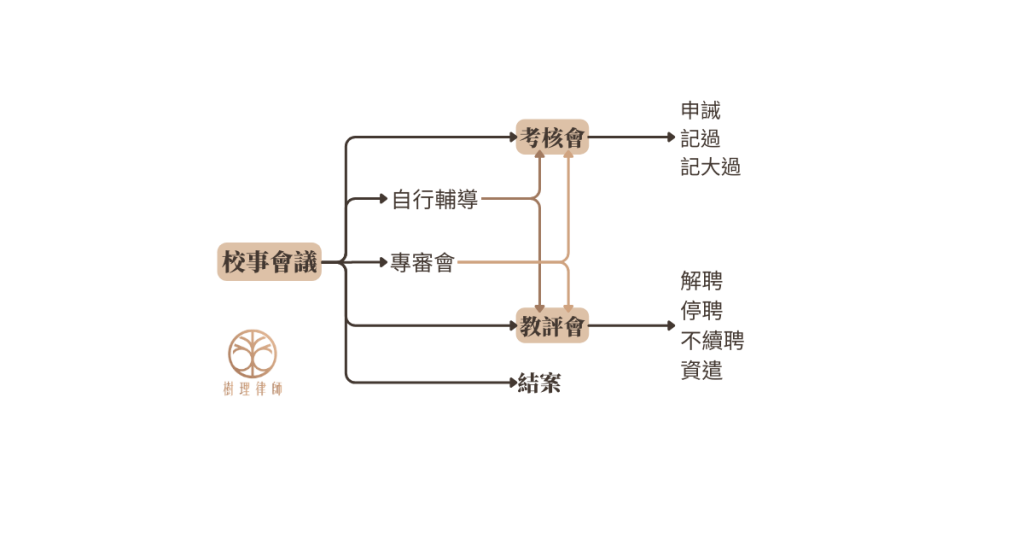

(二)決議處理方式移送相關委員會

校事會議審議調查報告,如果確定不成立,就可以直接結案,若成立,就要依教師所涉行為及程度的不同,分別送教師評審委員會(教評會)、教師成績考核委員會(考核會)、教師專業審查會(專審會)輔導或自行輔導,後兩者輔導結束後再依改善有無成效,移送教評會或考核會。因此,最終的決定會在教評會或考核會中做成:

- 教評會:決議解聘、不續聘、停聘或資遣。

- 考核會:決議申誡、記過或記大過。

二、校事會議的事由

到底哪些事情需要召開校事會議?只要有投訴、有檢舉就必須召開嗎?

(一)教師解聘、不續聘、停聘及資遣事由

校事會議規定於高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法(資遣辦法),顧名思義,這是用來處理教師需要被解聘、不續聘、停聘或資遣時的法規,並且依照不同情形來分類判斷的依據:

1.有判決:依判決認定事實

犯內亂外患罪、貪污、性侵等情形,規定在教師法第14條第1項第1款至第3款,直接依確定判決直接認定事實,無須調查。

2.有判決或裁罰處分:依判決或裁罰處分認定事實

受兒童及少年性剝削防制條例規定處罰、犯強制觸摸罪受性騷擾防制法處罰、犯兒少福利保障法:虐待兒童、強迫兒童性交等規定在教師法第14條第1項第6款、第7款、第15條第1項第2款及第4款的情形,直接依判決或裁罰處分認定事實,無須調查。

3.性別事件:依照性平三法規定調查

涉及性侵害、性騷擾、性霸凌等,規定在教師法第14條第1項第4款、第5款及第15條第1項第1款的情形,依性別平等教育法、性別平等工作法或性騷擾防治法規定調查。

(二)校事會議調查事由

除了上述情形之外,涉及教師法第14條第1項第8款至第11款、第15條第1項第3款、第5款、第16條第1項、第18條第1項的情形,就依校事會議程序調查:

- 知悉性侵害事件未依法通報,致再度發生

- 偽造、變造湮滅隱匿校園性侵害、校園毒品危害事件證據

- 體罰或霸凌學生

- 行為違反相關法規

- 教學不力或不能勝任工作

- 違反聘約情節重大

目前最常見的調查事由是體罰或霸凌學生,以及教學不力或不能勝任工作。

三、校事會議的組織

(一)校事會議的成員

依照解聘辦法第12條規定,校事會議應置委員5人,任期1年,期滿得續聘,成員如下:

- 校長

- 學校家長會代表1人

- 行政人員代表1人

- 學校教師會代表1人

- 教育學者、法律學者專家、兒童及少年福利學者專家或社會公正人士1人

並且校事會議任一性別委員人數不得少於委員總數1/3。

(二)調查方法

成立校事會議後第一件事就是要決定調查方法,依照不同情形可由學校自行調查或成立調查小組:

- 學校自行派員調查:

- 成立調查小組:

(三)調查小組的成員

依照解聘辦法第16條規定,校事會議調查小組成員的組成如下:

- 人數3人或5人

- 應全部外聘

- 應包括法律專家學者至少1人。

(四)調查人才庫

調查人才庫是教育部培訓合格的專業人員,包括:

- 法律、教育、心理、輔導、社會工作領域之學者專家

- 其他調查專業人員

成立調查小組時,各該主管機關應從調查人才庫推舉3倍至5倍的學者專家,供學校遴選3人或5人為委員。

四、校事會議調查小組調查程序

(一)應邀請學校教師會代表及學校家長會代表陳述意見

在目前調查小組委員全部外聘的情況下,法規明定委員必須要邀請學校教師會、家長會代表陳述意見,或許平衡了一點外聘委員不夠瞭解校內情況的疑慮。

(二)視需要訪談當事人、檢舉人、相關人員

訪談時,學校或調查小組應全程錄音或錄影;受訪談者不得自行錄音或錄影。當事人、檢舉人及學校相關人員應配合調查小組之調查,並提供相關文件、資料或陳述意見

(三)實體或錄影方式觀課

必要時,學校或調查小組得以實體或錄影方式觀課,行為人應配合。

(四)調查小組應於2個月內完成調查報告

調查小組應於召開第一次會議之日起2個月內完成調查報告,但在必要時可以延長,延長以2次為限,每次不得超過1個月,延長調查學校應通知當事人。當事人或檢舉人如果無正當理由拒絕配合調查,經調查小組通知限期配合調查,屆期仍未配合者,調查小組可以不待當事人陳述,直接作成調查報告。

(五)提校事會議審議

調查小組完成調查報告後,就會提校事會議審議,調查報告除了檢舉的內容、調查歷程、當事人陳述的重點之外,會包括兩個重要內容:

- 事實認定及理由

- 處理建議

其中事實認定的部分,學校是不能隨意推翻的,但是處理建議就只是建議,最後如何處理還是交由校事會議審議,以及後續的考核會或教評會決定。

五、校事會議調查的因應策略

(一)當學校變法院,如何面對調查訪談?需要請律師嗎?

1.調查報告對後續申訴及訴訟程序影響很大

校事會議的調查報告,對於後續的法律救濟程序、行政訴訟,甚至相關的民事、刑事訴訟影響很大,因為申訴委員或是法官對於這種由專家或委員會所作出的,又是高度屬人性的決定,原則上都會予以尊重,因此如果可以在調查階段就尋求法律專業的律師協助,得到有利的認定,就可以避免後續爭訟的困難。

2.可以依照行政程序法第24條委任律師作代理人

行政程序法第24條規定當事人在行政程序中得委任代理人,校事會議是行政程序的一環,調查訪談是行政調查的一種,因此委任律師作為代理人是校事會議調查的當事人的權利,但是實務上學校常常搞不清楚行政程序法的規定,會拒絕律師參與,就需要熟悉教育法規、行政程序法,以及學校生態的律師據理力爭。如果學校還是堅持己見,這就是行政程序中的一大瑕疵,在後續的救濟程序中就要提出來作為攻防。

3.律師在校事會議調查扮演的角色

律師作為代理人可以代理校事會議這個行政程序有關的全部程序行為,可以協助當事人:

- 陪同出席調查訪談

- 撰寫陳述意見書

- 協助申請閱覽本案卷宗

- 陪同出席校事會議審議

- 陪同出席後續考核會、教評會陳述意見

- 代當事人收受學校的送達公文。

(二)調查前準備

1.仔細想想可能被調查的事由

校事會議調查訪談前,最重要的就是仔細回想「可能」被調查的原因,解聘辦法第19條雖然規定:「通知當事人配合調查時,應以書面為之,並記載調查目的、時間、地點及不配合調查所生之效果。」但是所謂的「調查目的」非常籠統,實務上學校發來的開會通知常常只會寫「因應114學年度第X次校事會議」,頂多再加一句「因X年X月X日1999檢舉」,完全看不出被調查的事由是疑似體罰或霸凌學生?教學不力?知悉性侵害事件未依法通報?如果沒有方向,將會完全無法準備調查訪談,因此當事人要仔細回想最近發生的事件,有哪個是可能會被檢舉,因此送進校事會議的。

2.完整回想事件經過

想出可能被調查的原因,就可以針對這個(或這些)事件完整回想,包括人、事、時、地、物,自己做了什麼行為?對象之反應如何?程度多大?等等,並且思考自己所做的行為有無正當理由?行為是否滿足違法行為的構成要件?有無阻卻違法事由?等等。

3.尋求法律諮詢

調查前的法律諮詢可以由律師協助分析可能被調查的事件中的法律風險,當事人行為是否有符合解聘辦法中那些行為,例如體罰或霸凌學生、教學不力的構成要件,有沒有阻卻違法事由等等,並且可以為當事人擬定後續的策略,說明接下來會遇到的狀況、收到不利結果時該如何救濟,甚至能夠陪當事人模擬調查訪談可能被問到的問題。經過法律諮詢之後,對情況有了初步的瞭解,也可以進一步決定是否需要委任律師陪同參與調查訪談。

(三)調查中因應

調查訪談中要依照事實回答,不記得或不知道的也可以照實說,並注意幾個重點:

- 依事實回答是否真的有該行為?程度多大?

- 強調不符合構成要件的部分

- 說明行為的正當理由或阻卻違法事由

- 從委員的問題中確認被檢舉的案由,看情況提出有利證據

必要時可請律師陪同調查訪談,律師會在訪談中協助解釋委員不清楚的問題,維護當事人的權益,並且在最後補充陳述。

(四)調查後補充

經過調查訪談後,應該已經完全確定被調查的事由了,通常調查委員都會告訴當事人,如果有想到沒說清楚的事情、想補充的內容,可以在幾天內提出書面的意見,如果沒有講,也可以主動要求,提出一份書面資料,內容包含:

(五)陳述意見

在整個流程中有幾次能夠陳述意見的機會,但不是每次都一定能夠獲得:

1.調查訪談後 🔺

解聘辦法第19條的規定方式是賦予當事人配合調查陳述意見的義務:「當事人、檢舉人及學校相關人員應配合調查小組之調查,並提供相關文件、資料或陳述意見。」並非提供陳述意見的權利,不過實務上通常調查小組委員都會允許當事人於訪談後提出書面的陳述意見(畢竟有書面的東西可以抄他們也會比較方便……),因此要好好把握這次機會,寫好陳述意見書交給承辦人,承辦人轉交給調查小組委員。

2.校事會議審議決議時 🔺

調查報告完成後,送進校事會議審議,也沒有強制規定要給當事人到場陳述的機會,只有在解聘辦法第24條規定:「必要時,得依職權通知當事人、檢舉人……以書面或出席方式說明、陳述意見。」因此學校如果認為沒有必要,也可以不通知當事人陳述意見,就少了一次陳述意見的機會。

為了在校事會議審議上獲得較有利的決議,當事人也能自己提出想要到場陳述意見,可以請律師協助發函,或自己提出書面申請。縱使學校拒絕,如果事後發現校事會議審議真的有瑕疵,在後續的救濟程序中也可以主張,經過申請後,學校仍不肯提供陳述意見機會,有侵害當事人權益的疑慮。

3.考核會 ⭕️

如果校事會議決議要送考核會懲處的話,公立高級中等以下學校教師成績考核辦法考核辦法第20條有明定:「考核會於審查受考核教師擬考列第四條第一項第三款或懲處事項時,應以書面通知該教師陳述意見。」因此可以到場陳述意見。

4.教評會 ⭕️

如果校事會議決議送教評會審查解聘、不續聘、停聘或資遣等事宜,對於老師來說是重大權益事項,高級中等以下學校教師評審委員會設置辦法第11條就有明定要給予教師陳述意見的機會。

(六)申請閱覽調查報告

1.校事會議做出終局實體處理後才會提供調查報告

為了在前述程序中完整的陳述意見,能夠看到調查報告是不可或缺的,但是其實在解聘辦法第48條中規定,學校在做出終局實體決定後(就是結案,或完成懲處、解聘、不續聘等結果後)才會以書面通知當事人,並且一併提供調查報告。只有另外在解聘辦法第43條中針對教評會規定:「行為人於教評會陳述意見前,得向學校申請提供調查報告及輔導報告之紙本,但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」也不是強制規定,當事人需要的話需要主動申請。

2.依據行政程序法第46條申請調閱卷宗

行政程序法第46條規定:「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」當事人可以依照這一條向學校申請閱覽、複印調查報告,最好能在校事會議審議前就拿到調查報告,如果沒辦法,至少在審議後、考核會或教評會前要看到完整的調查報告,才能夠有效的在之後的會議上陳述意見。

六、不服校事會議結果的法律救濟途徑

(一)申訴、再申訴|訴願|行政訴訟

校事會議結束後,被害人、其法定代理人或實際照顧者,不服終局實體處理者,可以在30天內,填具陳情書向主管機關陳情。而行為人如果終局得到不利的結果,例如記過,則可以循申訴、再申訴程序,或是訴願(不利結果屬於行政處分者)程序二擇一進行救濟。如果對於申訴、再申訴,或訴願結果不服,可以再提起行政訴訟。

而在111年憲判字第11號做成之後,陸續經最高行政法院實務見解肯認,不管是大學或中小學對教師的解聘、不續聘,性質都屬於基於聘任契約所為的意思表示(不是行政處分),所以若是終局結果是解聘、不續聘的話,可以提起申訴、再申訴,或直接提起確認聘任法律關係存在的行政訴訟。

(二)申訴、再申訴與訴願的差別

教師的申訴制度是雙軌制的,可以自由選擇要走申訴、再申訴程序,或是訴願程序,而二者有何差別呢?

1.申訴、再申訴

- 救濟次數較多

- 組成人員:教師、教育學者、教師組織代表…

- 相牽連訴願、民刑事救濟程序正在進行中,得停止評議

- 學校不服可以提起再申訴

2.訴願

- 較快結束

- 組成人員:法制專長者為原則

- 學校不服不可以救濟

如果案情是與教育專業較為相關的,選擇申訴、再申訴程序因為有教育專家擔任委員,可能較能做出正確的判斷;相反的,訴願審議委員會組成以法制專長者為原則,如果案情較純粹是法律上的爭議,訴願審議會較為專業。教師可以依照案情的內容、花費時間、學校可否再救濟來決定要選擇何種程序。

(三)救濟程序中的有力主張

1.程序

- 組織不合法:人員組成、比例、依法迴避……

- 未遵守法定正當程序

- 未予當事人應有之程序保障:例如-陳述意見

- 通知中的法定內容不完整

- 以共識決決議

- 主管機關不當施壓

2.實體

- 判斷出於錯誤之事實認定或不完全資訊

- 有與事物無關之考量

- 違反不當聯結之禁止

- 法律概念與事實關係間之涵攝有無明顯錯誤

- 違背一般法律解釋方法或牴觸上位規範

- 有違一般公認之價值判斷標準

- 違反行政法原理原則:平等原則、比例原則…

- 逾越權限或考核有濫用權力等情事

在申訴、再申訴或訴願程序中,以及行政訴訟中,可以從程序和實體兩個方面提出主張,而要如何將案情對應到相關的有力主張,並正確涵攝法規,需要法律專業的協助,在撰寫申訴書、訴願書、訴狀前一定要諮詢律師,後續也可以委任律師直接協助辦理完整的救濟程序。

⚠️文章內容僅供參考,請以最新法規函釋為準,且不宜直接引用於行政程序或救濟程序,個案情形請諮詢專業律師。