「教學不力不能勝任工作」也就是「不適任教師」的認定,就像是一位勞工確實不能勝任這份工作,勞基法給予雇主可以合法解雇勞工的權利。而老師也有可能無法勝任教師這份工作,經過一定程序的調查、輔導,依然被認定為「不適任教師」的,就會遭到解聘。但現在校園中老師遭到學生、家長檢舉的事件頻繁,被指控「班級經營不善」、「親師溝通不佳」都算是「教學不力」事由,進入調查之後就沒救了嗎?該如何面對與因應?

一、教學不力的處理流程

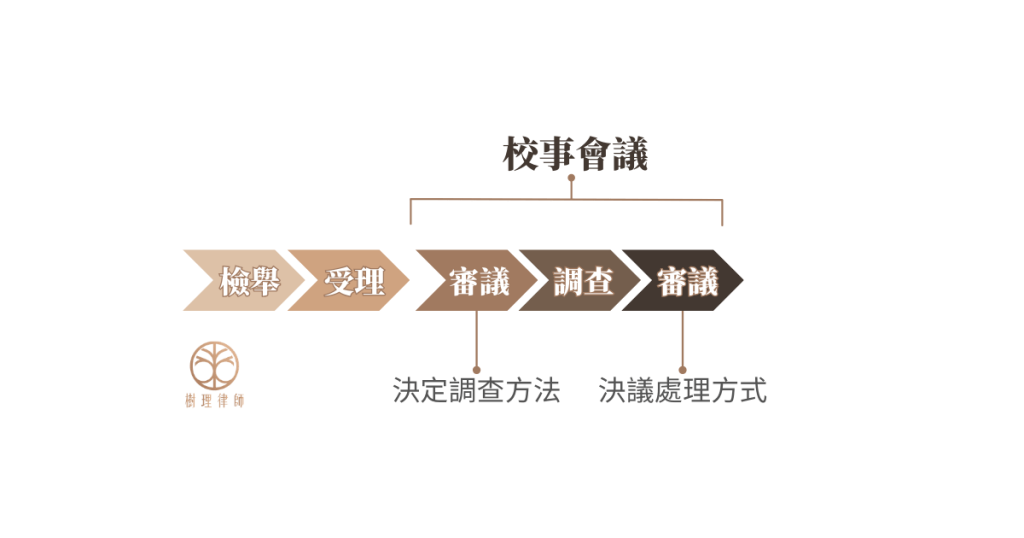

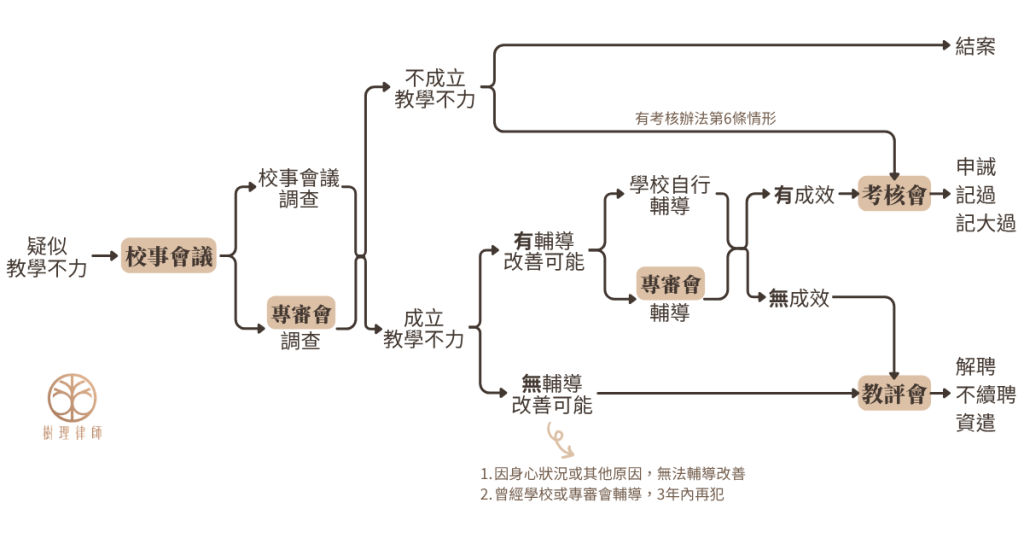

當老師疑似有教學不力不能勝任工作的情形時,學校在知悉的5日內必須召開校事會議,決定由學校自行調查或向主管機關申請專審會調查。

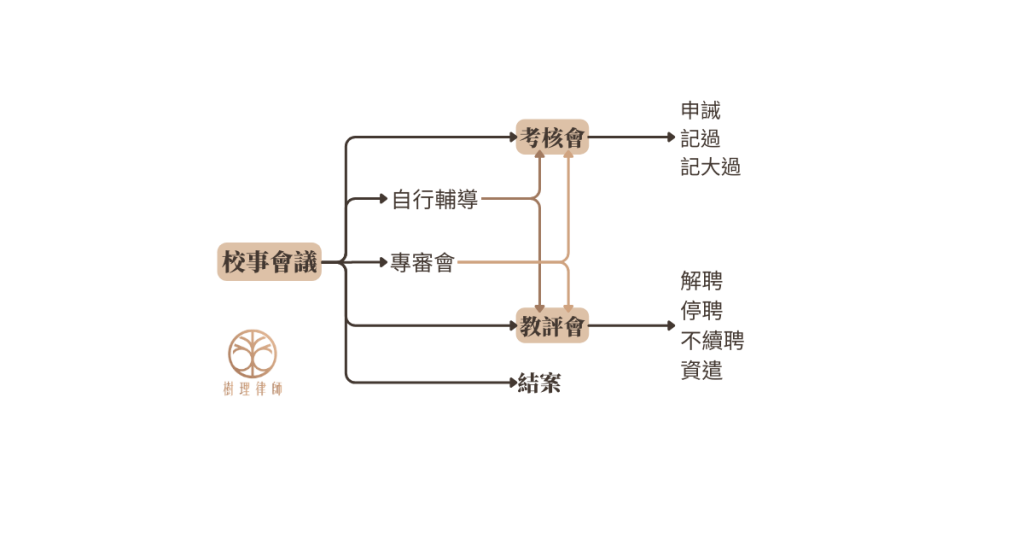

調查結果若認定不成立教學不力,但有考核辦法第6條所列需要懲處的情形,則移送考核會審議,都沒有的話就可以直接結案;而如果認定老師有教學不力情形且無輔導改善可能,就會移送教評會進行解聘、不續聘或停聘的審議,如果輔導改善可能,就會進到輔導程序,由學校自行輔導或專審會輔導。

輔導期結束後,會判定輔導是否有成效,如果還是沒有成效,就會移送教評會進行解聘、不續聘或資遣的程序,如果有成效的話則仍然要移送考核會,針對教學不力有成立這個情形進行懲處。

大致的流程如上圖,一些細節無法呈現出來,例如專審會有另外一種由主管機關發動的方式,以及由專審會調查的就只會由專審會進行輔導,完整的校事會議調查程序及因應方式可以參考鄔曙擎律師(樹理律師)的另一篇文章:【校事會議全攻略|調查事由、調查流程、調查因應策略、法律救濟途徑|當學校變法院,如何面對調查訪談?需要請律師嗎?|最完整的校事會議解析】,本篇文章會針對專審會來進行介紹。

二、教學不力不能勝任工作認定事由

(一)教師法第16條

教師法第16條規定教師有「教學不力或不能勝任工作有具體事實」的情形,可以解聘、不續聘或資遣。但是這個規定非常抽象,到底什麼情形才算符合「教學不力或不能勝任工作」呢,教育部做出一個函釋定義。

(二)11種教學不力情形

教育部109年11月11日臺教授國部字第1090126278B號令

教師法第16第1項第1款所定教學不力或不能勝任工作有具體事實,指教師聘任後 ,有下列各款一款以上情形,且其情節未達應依教師法第十四條或第十五條予以解聘之程度 ,經就相關之各種具體事實綜合評價判斷,而有予以解聘或不續聘之必要者:

- 不遵守上下課時間,經常遲到或早退。

- 有曠課、曠職紀錄且工作態度消極,經勸導仍無改善。

- 以言語、文字或其他方式羞辱學生,造成學生心理傷害。

- 體罰學生,有具體事實。

- 教學行為失當,明顯損害學生學習權益。

- 親師溝通不良,且主要可歸責於教師。

- 班級經營欠佳,有具體事實。

- 於教學、輔導管教或處理行政事務過程中,消極不作為,致使教學成效不佳、學生異常行為嚴重或行政延宕,且有具體事實。

- 在外補習、違法兼職,或於上班時間從事私人商業行為。

- 推銷商品、升學用參考書、測驗卷,獲致私人利益。

- 有其他教學不力或不能勝任工作之具體事實。

實務上就是以這11種情形來認定一位教師是否具有教學不力,或不能勝任工作。

(三)被認定為教學不力的案例

1.不遵守上下課時間,經常遲到或早退

- 上課遲到,每次一被發現即聲稱有病吃藥的關係,造成學生學習權益受損及行政上的困擾。教務主任巡堂時,自104年5月至同年12月間,即查到老師上課遲到總共7次,甚至有時遲到達40分鐘(最高行政法院107年度判字第604號判決)

5.教學行為失當,明顯損害學生學習權益

- 1.教學無法達到自己預設目標,且上課內容與活動,絕大多數與教學課程本質無關。2.雖擬有教案,但未能如實執行施教,上課內容與國文本課相關度不高。3.上課教學活動缺乏系統,並未有效掌握教學重點。4.同學課堂參與情形雖稍有改進,但人數比例仍偏低。5.學生上課時仍會出現與本課無關之戶外活動。6.上課時無法管理、維持上課秩序。7.未能有效改進作業缺繳及批閱。(臺北高等行政法院 高等庭107年度訴更一字第2號判決)

- 老師每節課都無法準時上課;上課時學生各做各自的事情;學生對隨堂考有意見時,老師亦無法有效處理;老師竟然能夠容忍學生毫無目的、毫無秩序地在班上學習,且不採取任何策略讓學生跟隨教學活動;2個月輔導後,仍看到學生與老師對嗆(最高行政法院107年度判字第46號判決)

- 1.身為教師無法約束自己的言行並誤導學生,混淆學生的價值判斷。2.上課播放未經取材且非公播版的影片,對教學未善盡職責。3.上課廢話太多,甚至不雅言行,有損教師形象。(最高行政法院107年度判字第604號判決)

- 對於課程內容僅照本宣科,沒有補充內容;自己沒有教的內容會要求出題老師送分;學生上課問問題會遭到老師責罵;無法配合學校行事活動指導運動會比賽項目,也沒有訓練學生;上課未親自示範動作,上課方式單調無變化,難以引起學生之學習動機。(高雄高等行政法院 高等庭110年度訴字第270號判決)

- 與學生互動(只顧教自己的)少,習作未按進度批閱,錯別字未糾正,對部分學生習作未完成或未進入學習亦無理會。(最高行政法院112年度上字第244號判決)

6.親師溝通不良,且主要可歸責於教師

- 擔任導師之班內學生衝突事件頻傳,未能及時與家長聯繫,或與家長溝通後仍無法平息家長不滿,至110年4月29日合計該班因導師之故已轉出3名學生。(最高行政法院112年度上字第244號行政判決)

7.班級經營欠佳,有具體事實

- 教室內隨地可見垃圾,環境髒亂,上課時學生擅離座位、隨意走動、發言,任意進出教室、說不雅字眼,導師雖然知悉,但採取無效或漠視方式處理。於午餐、午休期間,學生均在吵雜與混亂中用餐及午休。因班級常規之建立不佳,師生關係緊張,學生經常挑戰(口出不雅語句)導師,及不服導師之輔導管教與指令,一有事情,學生不信任導師,總是向學校行政辦公室求助。(最高行政法院112年度上字第244號行政判決)

- 老師每節課都無法準時上課;上課時學生各做各自的事情;學生對隨堂考有意見時,老師亦無法有效處理;老師竟然能夠容忍學生毫無目的、毫無秩序地在班上學習,且不採取任何策略讓學生跟隨教學活動;2個月輔導後,仍看到學生與老師對嗆(最高行政法院107年度判字第46號判決)

- 老師授課班級受傷頻率高,老師對於學生受傷事件處理失當,學生秩序交由班級幹部處理,學生太吵的時候,老師會很大聲,沒有鼓勵或誇獎的話,明顯為無效之班級經營,另外老師要求學生作證,造成學生心理壓力及恐懼。(高雄高等行政法院 高等庭110年度訴字第270號判決)

8.於教學、輔導管教或處理行政事務過程中,消極不作為,致使教學成效不佳、學生異常行為嚴重或行政延宕,且有具體事實

- 在學生衝突事件中,導師態度消極,甚至還怪罪學校行政人員讓其孤立無援,並認為行政人員經常至班上巡堂,具有針對性,未見行政人員為處理導師班級事件而疲於奔命。且導師經常在規勸學生無效後,就放棄或不作為,未從行政人員協助處理過程中學習處理衝突事件之技巧。(最高行政法院112年度上字第244號行政判決)

- 老師不配合觀課並報警,造成學校行政作業困難,更造成學生身心壓力與恐懼;且老師的帶班方式,造成學生對人之不信任,恐有影響學生人格發展之嫌;老師對於學校排課有疑義,不循校內管道溝通,反而報警處理,造成行政人員工作負擔;與同學年教師相處,不執行學年主任工作,且多次不尊重多數人之決議執行相關工作,並多方多次反覆投訴校內教師與行政人員,使行政人員疲於奔命處理遭投訴事宜,影響處理正常行政工作時間。(高雄高等行政法院 高等庭110年度訴字第270號判決)

11.有其他教學不力或不能勝任工作之具體事實

- 老師就其施用第2級毒品之行為,雖因事後坦承犯行,經橋頭地檢署檢察官認為犯後態度良好,而予以緩起訴處分,此係因犯罪後態度良好,於刑事罰可審酌為較輕處罰之依據,惟如上述,老師前揭施用毒品之行為,既經司法機關查證屬實,並經合法組成之被告教評會委員3分之2以上出席及出席委員3分之2以上之決議,判斷認定其基於教師之專業身分,所為之上揭犯行,嚴重違反教師法及全國教師自律公約所提及之教師專業守則,應符合教師法第16條第1項第1款之「教學不力或不能勝任工作有具體事實」之要件,已不適合繼續擔任教師。(高雄高等行政法院高等庭113年度訴字第73號行政判決)

三、專審會組織

專審會是主管機關依照教師法第17條成立的教師專業審查會,簡稱專審會。教育部並訂定了高級中等以下學校教師專業審查會組成及運作辦法(以下簡稱專審會辦法)。

(一)專審會審議的案件

- 教學不力案件-學校申請處理教師法第16條第1項第1款之案件。

- 學校未依規定召開審議的解聘、停聘不續聘相關案件-主管機關依教師法第26條第2項規定提交之案件。

(二)專審會成員

1.專審會置委員11人~19人

成員包含:

- 行政機關代表

- 教育學者

- 法律專家

- 兒童及少年福利學者專家

- 全國或地方校長團體代表

- 全國或地方家長團體代表

- 全國或地方教師會推派之代表

其中教師會推派之代表不得少於委員總數1/2;專審會任一性別委員人數不得少於委員總數1/3。

2.教師會推派之代表的資格

(1)曾任專任教師6年以上,並符合下列資格之一:

- 曾任主管機關性別平等教育委員會、不適任教師審議小組或專審會之委員。

- 曾獲主管機關或全國教師會頒發教學專業相關獎項。

- 曾任主管機關依法令所設普通型高級中等學校學科中心及技術型高級中等學校群科中心之研究教師、完成該學科或群科專業知能培訓之種子教師,或國民教育輔導團輔導員。

(2)教育部培訓之調查專業人員及輔導專業人員。

四、專審會調查及決議

(一)調查規定

- 自專審會調查及輔導人才庫(以下簡稱人才庫)之調查員名單中遴選3人或5人,組成調查小組。

- 教師、檢舉人及學校相關人員應配合調查小組之調查及提供資料;教師為合聘教師時,從聘學校相關人員亦應配合及協助。

- 教師與學生、檢舉人或受邀協助調查之人有權力不對等之情形者,應避免其對質。

- 就學生或檢舉人之姓名及其他足以辨識身分之資料,應予保密。但有調查之必要或基於公共安全考量者,不在此限。

- 檢舉人無正當理由拒絕配合調查者,視為撤回檢舉;必要時,調查小組得依職權或依教師之申請繼續調查。

- 通知教師、檢舉人及學校相關人員配合調查及提供資料時,應以書面為之並記載調查目的、時間、地點及不到場所生之效果。

- 調查小組應於組成後30日內完成調查;必要時,得予延長,延長期間不得逾30日,並應通知學校。

- 調查完成應製作調查報告,提專審會審議;審議時,調查小組應推派代表列席說明。

(二)調查員

調查員需具備以下的資格之一

1.曾任專任教師6年以上,且完成教育部辦理之調查專業知能培訓,並具備下列資格之一:

- 曾任主管機關性平會、不適任教師審議小組或專審會之委員。

- 曾獲主管機關或全國教師會頒發教學專業相關獎項。

- 曾任主管機關依法令所設普通型高級中等學校學科中心及技術型高級中等學校群科中心之研究教師、完成該學科或群科專業知能培訓之種子教師,或國民教育輔導團輔導員。

2.教育部培訓之調查專業人員。

(三)調查報告

專審會審議調查報告,應為下列決議之一:

- 教師涉有教學不力不能勝任工作情形,且無輔導改善之可能,學校應移送教評會審議。

- 教師疑似有有教學不力不能勝任工作情形,而有輔導改善之可能者,由專審會輔導。

- 教師沒有教學不力情形,但是有公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第6條需要懲處的情形,學校應移送考核會或依法組成之相關委員會審議。

- 教師無前述3款的情形,就可以結案。

(四)「無輔導改善之可能」的認定

有兩種情形若經專審會認定,就可以不用經輔導改善,直接移送教評會審議後續的解聘、不續聘或資遣事宜。

- 經專審會認定因身心狀況或其他原因,無法輔導改善。

- 因教學不力曾經學校或專審會輔導,認輔導改善有成效後,經專審會認定3年內再犯。

所以老師在提出自己身心狀況相關的診斷證明時要十分小心,避免被認定為無法輔導改善。另外則是有過一次被認定有教學不力情形經過輔導改善有成效,3年內再犯就會失去輔導改善的機會,直接認定為無法輔導改善而移送教評會,要特別注意。

五、專審會輔導

(一)輔導小組

專審會應該從人才庫之輔導員名單中遴選3人或5人,組成輔導小組,輔導小組應該具有以下資格之一:

1.曾任專任教師6年以上,且完成教育部辦理之輔導專業知能培訓,並具備下列資格之一:

- 曾獲主管機關或全國教師會頒發教學專業相關獎項。

- 曾任主管機關依法令所設普通型高級中等學校學科中心及技術型高級中等學校群科中心之研究教師、完成該學科或群科專業知能培訓之種子教師,或國民教育輔導團輔導員。

2.教育部培訓之輔導專業人員

特別注意的是,同一案件之調查員與輔導員,不得為同一人。

(二)輔導方式

- 輔導期間,輔導小組應召開輔導會議、入班觀察或以其他適當方式,輔導教師改善教學情形

- 輔導小組並得請求提供醫療、心理、教育之專家諮詢或其他必要之協助。

- 輔導小組進行輔導時,教師及其服務學校應予配合;教師為合聘教師時,從聘學校亦應配合及協助。

(三)輔導期間

- 輔導期間以2個月為原則。

- 必要時,得予延長,延長期間不得逾1個月,並應通知學校。

所以原則上輔導期最長會是3個月。

(四)輔導結果

專審會審議輔導報告,應為下列決議之一,並作成結案報告及結案報告摘要,由主管機關檢附結案報告,以書面通知學校:

- 教師經輔導改善無成效,學校應移送教評會審議。

- 教師經輔導改善有成效,予以結案,學校並視其情節移送考核會或依法組成之相關委員會審議。

六、專審會調查及輔導的因應策略

(一)專審會調查因應策略

學校內調查的前、中、後需準備的東西可以參考另一篇文章寫到的校事會議調查的因應策略,因為調查的結果對後續的申訴及訴訟程序影響很大,申訴評議會、法院的法官原則上都會傾向相信並尊重調查結果,所以最好及早尋求律師的協助,先在法律諮詢中確認本案的風險程度為何,並在律師的幫助下於調查前進行模擬訪談,並由律師陪同出席調查、在調查後協助出具補充陳述書,如果調查結果是被移送考核會或教評會,律師也都可以再次陪同出席陳述意見。

(二)專審會輔導因應策略

輔導期原則上是2個月,算是解聘、不續聘或資遣前的最後一個機會,所以建議老師要好好配合,專審會辦法規定如果有「規避、妨礙或拒絕輔導」及「出席輔導會議次數未達2/3或不配合入班觀察」就可以認定為輔導改善沒有成效,實務上曾經有老師不配合入班觀察,後來認定為輔導改善沒有成效,就遭到教評會解聘了。

六、教學不力的法律救濟程序

(一)申訴、再申訴

1.只能提出申訴、再申訴的情形

教師對學校或主管機關有關其個人之措施,認為違法或不當,致損害其權益者,得提起申訴、再申訴。(教師申訴評議委員會組織及評議準則第3條)

教師在教學不力的認定過程中,對於被「認定有教學不力」,或是被「認定無輔導改善可能」,可以對此提出教師申訴、再申訴,但結束後不能再往上提行政訴訟。因為這些認定並非行政處分,在行政法上這是行政機關於作成完全及終局之決定前,在行政程序進行中所為之各種程序行為或決定,為準備行為,因欠缺完全、終局之規制效力,所以不能對其獨立進行行政爭訟。

2.可以選擇申訴、再申訴或訴願的情形

行為人如果終局得到不利的結果,例如記過,則可以循申訴、再申訴程序,或是訴願(不利結果屬於行政處分者)程序二擇一進行救濟。如果對於申訴、再申訴,或訴願結果不服,可以再提起行政訴訟。

而在111年憲判字第11號做成之後,陸續經最高行政法院實務見解肯認,不管是大學或中小學對教師的解聘、不續聘,性質都屬於基於聘任契約所為的意思表示(不是行政處分),所以若是終局結果是解聘、不續聘的話,可以提起申訴、再申訴,或直接提起確認聘任法律關係存在的行政訴訟。

(二)申訴、再申訴與訴願的差別

教師的申訴制度是雙軌制的,校事會議移至考核會或教評會做出的不利結果,可以自由選擇要走申訴、再申訴程序,或是訴願程序,而二者有何差別呢?

1.申訴、再申訴

- 救濟次數較多

- 組成人員:教師、教育學者、教師組織代表…

- 相牽連訴願、民刑事救濟程序正在進行中,得停止評議

- 學校不服可以提起再申訴

2.訴願

- 較快結束

- 組成人員:法制專長者為原則

- 學校不服不可以救濟

教學不力的案情與教育專業較為相關的,選擇申訴、再申訴程序因為有教育專家擔任委員,可能較能做出正確的判斷;而若是程序上有較純粹是法律上的爭議,訴願審議會較為專業。老師可以依照案情的內容、花費時間、學校可否再救濟來決定要選擇何種程序。

(三)救濟程序中的有力主張

1.程序

- 組織不合法:人員組成、比例、依法迴避……

- 未遵守法定正當程序

- 未予當事人應有之程序保障:例如-陳述意見

- 通知中的法定內容不完整

- 主管機關不當施壓

2.實體

- 判斷出於錯誤之事實認定或不完全資訊

- 有與事物無關之考量

- 違反不當聯結之禁止

- 法律概念與事實關係間之涵攝有無明顯錯誤

- 違背一般法律解釋方法或牴觸上位規範

- 有違一般公認之價值判斷標準

- 違反行政法原理原則:平等原則、比例原則…

- 逾越權限或考核有濫用權力等情事

在申訴、再申訴或訴願程序中,以及行政訴訟中,可以從程序和實體兩個方面提出主張,而要如何將案情對應到相關的有力主張,並正確涵攝法規,需要法律專業的協助,在撰寫申訴書、訴願書、訴狀前一定要諮詢律師,後續也可以委任律師直接協助辦理完整的救濟程序。

⚠️文章內容僅供參考,請以最新法規函釋為準,且不宜直接引用於行政程序或救濟程序,個案情形請諮詢專業律師。